2025年12月23日,上外中东研究所刘中民教授在澎湃新闻网发表评论文章《中东安全秩序论纲①:美国主导的单边安全秩序陷入困境》,全文如下:

中东安全秩序论纲①:美国主导的单边安全秩序陷入困境

在近年来的中东国际关系实践中,出现了一种耐人寻味的现象,即和解与冲突并存。一方面,伴随霸权相对衰落的美国在中东进行战略收缩,影响中东局势的域外大国力量日趋多元化,地区国家转型的发展潮流不断深化、战略自主不断增强,中东地区国际关系出现了罕见的“和解潮”。突出表现在伊朗与沙特等海湾阿拉伯国家之间,土耳其与沙特、阿联酋、埃及等阿拉伯国家之间,以及海湾合作委员会内部,都出现了对话、缓和的积极互动。

而另一方面,在中东地区特别是海湾地区出现“和解潮”的同时,中东地区还存在着与“和解潮”相对立的“冲突潮”,突出表现是新一轮巴以冲突爆发并外溢,严重破坏了中东安全。新一轮巴以冲突不仅是以色列和哈马斯之间异常残酷的冲突,更是“抵抗轴心”与美国、以色列之间的阵营化对抗。值得注意的是,以色列和伊朗之间的对抗,实为东地中海地区和海湾地区两个中东次区域安全局势的复杂联动,严重威胁了海湾地区安全。

在“和解潮”与“冲突潮”并存的同时,在中东地区也存在着两种截然不同的安全治理模式,并以美国和中国作为代表。一方面,美国不断从维持中东霸权和战略收缩的平衡出发,在中东构建盟友体系,并策动阵营对抗,进而导致持续不断的地区冲突和地区动荡。另一方面,中国在中东积极倡导全球安全倡议,坚守国际公平正义,坚持通过对话和协商的方式解决地区热点问题,积极推动包容性和解,并在推动沙特与伊朗复交、巴勒斯坦内部和解等方面发挥了积极的建设性作用。

中东地区“和解潮”与“冲突潮”背后的根源和动力何在?美国和中国推动的截然不同的安全治理模式是否意味着中东地区出现了两种不同的安全秩序,并使中东地区安全秩序出现积极变化?回答这一问题无疑具有重要现实意义。

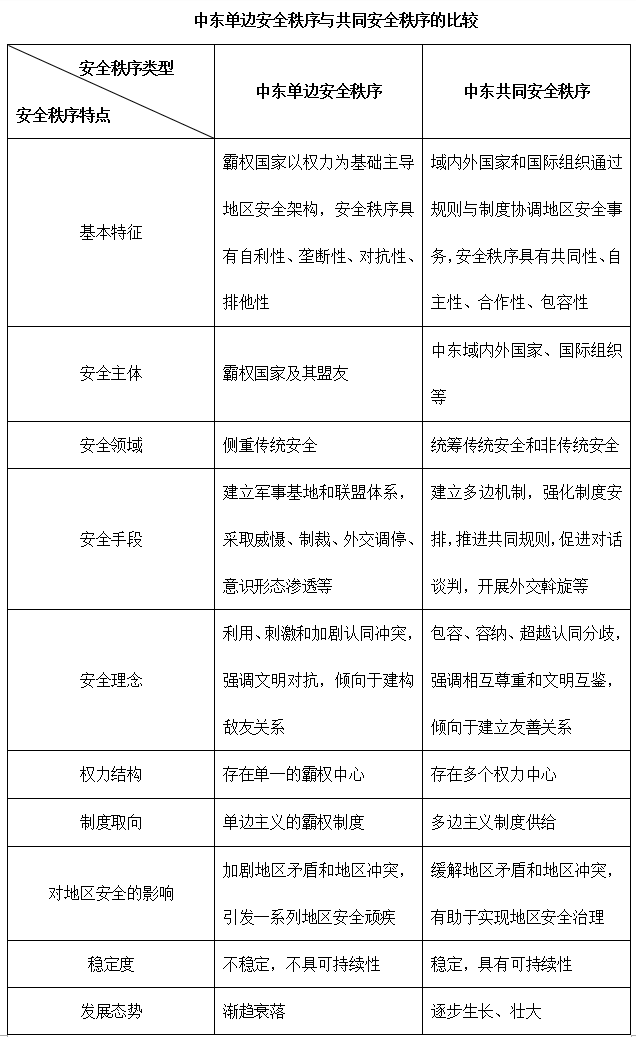

从理想的角度看,中东安全不应是满足某一国家或某些国家需要的排他性安全,而应是包括三个层次内涵的共同安全:即中东地区的安全、中东国家的安全和作为个体的中东民众的安全。但在复杂的中东现实中,却存在着两种不同的安全秩序模式,即美国主导的单边安全秩序和中国倡议并得到地区国家认同的共同安全秩序。

中东单边安全秩序是指由中东域内外的霸权国家通过压倒性的军事、经济和政治实力主导并维持的地区安全秩序。霸权国家通过提供公共产品(如安全保障)和采取强制手段(如制裁、军事干预)确保体系稳定,同时巩固自身利益。单边安全秩序的典型代表是冷战后美国主导的中东安全秩序,其对中东安全产生了严重的消极影响。

中东地区的共同安全秩序则是指中东域内外国家与地区组织、国际组织等行为体通过共同规则和制度安排,协调安全利益、管控冲突并应对共同威胁的一种新型地区安全秩序。在当代,中东尚未产生涵盖整个地区、合作机制成熟的共同安全秩序,但中国积极倡导全球安全倡议,主张“构建共同、综合、合作、可持续的中东安全架构”,这一秩序构想不仅适应了地区国家追求和平发展的历史潮流和现实需要,也为地区国家逐渐接受,而且在促进地区和解的实践中发挥了积极的建设性作用,进而为推动中东安全秩序的进化提供了充足动力。由此可见,两种不同的安全秩序具有本质的区别(见下表)。

因此,笔者将分三篇专栏文章对中东安全秩序进行分析,本篇首先分析美国代表的单边安全秩序。

冷战后的国际秩序具有美国霸权主导的特点,而中东单边安全秩序则是美国全球霸权秩序的典型体现和重要组成部分。中东单边安全秩序的安全主体为美国及其盟友,安全议题主要侧重军事安全等传统议题,安全维护手段包括建立军事基地和联盟体系、威慑、制裁、外交调停、意识形态渗透等。在权力结构上,存在单一的霸权中心;在制度结构上,体现为单边主义的民主输出;在观念结构上,则强调认同冲突和文明对抗,倾向于建构敌友关系。

美国主导的中东单边安全秩序产生了十分消极的影响,尤其是其以军事干预和民主改造为核心的霸权行为,从自身利益出发庇护盟友、建构并打压和遏制敌人的做法,以及不顾后果的战略收缩,都是中东地区冲突不断、安全赤字居高不下的重要根源。

美国取得冷战和海湾战争的胜利具有同步性,也正是在海湾战争后的所谓“单极时刻”(unipolar moment),美国总统乔治·布什提出了建立“世界新秩序”的理念,进而提出建构中东安全秩序的构想,由此进入美国霸权主导中东安全秩序的时代,但它也使中东陷于长期动荡和冲突。美国主导的中东单边安全秩序大致可以分为扩张期(1991—2008年)和收缩期(2009年以来),这两个时期的转换也是中东单边安全秩序由盛转衰的过程。中东单边安全秩序在主体、手段、理念等方面都体现了美国的单边霸权。

安全主体:美国霸权主导传统军事安全并频繁使用武力

美国是中东霸权秩序的核心主体,其根本特征在于美国是中东安全秩序的领导者和塑造者,极力维护美国及其盟友的利益,并由美国超强的军事存在和军事行动作为实现安全秩序的保障。

“就美国而言,它唯一的目标是保持在该地区的主导地位。”例如,特朗普政府2017年的《国家安全战略》便直言不讳地强调美国在中东的战略利益,宣称美国在中东利益的四大支柱为维护地区稳定、保证石油资源的自由流动、保护美国盟友和伙伴,以及保卫在中东地区的美国军队。2022年美国兰德公司的报告在列举了美国在中东地区的一系列安全利益后强调,“处于十字路口的中东存在许多影响美国国家安全的问题”,未来美国不能对中东开展“去优先化”(deprioritize)战略,而“承认美国在中东全面的安全利益并主动管理这些利益才符合美国的最大利益”。

事实上,中东单边安全秩序是以军事安全优先为基础的传统安全秩序,并通过美国主导的军事存在和军事行动加以维系。自海湾战争以来,美国在中东始终保持着超群的军事存在和军事优势。中东地区是美国海外军事基地部署最为密集的地区之一。伴随着美国在中东发动海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争三场地区战争,美国在中东地区的军事基地数量急剧扩张。1995年7月,美国还成立了第五舰队,其总部设在海湾的巴林,以增强美军在海湾地区的军事存在。

“9·11”事件后,为配合阿富汗战争和伊拉克战争,美国不仅继续巩固和加强了其在土耳其和海合会国家的军事基地,而且在吉布提、阿尔及利亚、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和巴基斯坦等地部署了新的军事基地。特别是美国在卡塔尔、阿联酋和阿曼的空军基地,在美国发动阿富汗战争和伊拉克战争中发挥了重要的“铁三角”作用。自奥巴马政府从中东进行战略收缩之后,美国才关闭了在中东的部分军事基地,并转向基于“实用、小型”的原则,维持美国在中东的“军事轻脚印”(light military footprint)。为维持和巩固在中东的领导地位,美国不惜使用包括军事力量在内的所有国家力量。这也如美国兰德公司的报告所言,自吉米·卡特执政以来,历届政府都在中东地区发起了新的军事行动,以应对那些对美国战略利益的威胁,只不过,“这些行动的规模有所不同,包括从重大战争到更有针对性的军事活动。”

安全手段:构建联盟体系、袒护盟友利益、打压异己力量

构建、巩固和不断调整联盟体系,是美国实现中东单边安全秩序的重要手段。中东地区有一个美国的北约盟友土耳其。在美国正式指定的17个非北约主要盟国中,中东有9个,即沙特(最近在穆罕默德·萨勒曼访美过程中最新确定)、巴林、卡塔尔、埃及、以色列、约旦、科威特、摩洛哥和突尼斯,中东国家中还有两个美国的“主要安全伙伴”,即巴林和阿联酋。此外,美国在至少12个中东国家维持着某种军事存在,如空军基地、海军基地或较小的军事设施。美国在卡塔尔、巴林、阿联酋、沙特、约旦和阿曼的军事存在,也被阿拉伯国家视为抵御外部威胁的安全保障。

美国对中东盟友的保护突出体现于其对以色列的庇护。这也恰如卡特政府时期的一位美国官员所言:“自现代以色列诞生以来,我们对以色列安全、力量和福祉的不可撤销的承诺得到了每一届美国政府的重申。”自2023年新一轮巴以冲突爆发以来,美国不断通过增派航母舰队和军队等方式支持以色列,并威慑和打击伊朗领导的“抵抗轴心”。总之,对于美国而言,美以关系是“特殊关系”,“无论是共和党政府当政还是民主党政府上台,双边关系的战略性质不允许美以关系陷入危机状态。”

在调停地区冲突中,美国坚持的原则并非公平正义,而是根据冲突方是否为美国盟友决定其政策,并极力袒护盟友利益。美国把中东地区冲突分为涉及美国盟伴的冲突和不涉及美国盟伴的冲突,并在冲突调停中极力支持其盟友或伙伴。例如,美国在冲突调停中严重偏袒以色列的利益,这一点在特朗普的巴以政策中达到了登峰造极的地步。在巴以问题上,特朗普政府毫不掩饰地采取偏袒以色列、挤压巴勒斯坦的不公平政策。与此同时,特朗普政府还采取了一系列严重损害巴勒斯坦人权益的政策,如削减和冻结联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的援助、停止向巴方提供援助、关闭巴解组织驻华盛顿办公室等。更为严重的是,特朗普政府还企图把在巴以边界划分、定居点存留、耶路撒冷归属、难民处理等问题上严重偏袒以色列的所谓“世纪协议”强加给巴勒斯坦,此举则完全是“美国零和思维、单边主义和强权逻辑的产物”。美国如此行事的根本原因就在于巴以冲突“涉及美国的主要非北约盟友以色列”。

相反,对于美国锁定的敌对国家,美国则频繁使用威慑、制裁、颠覆等手段进行遏制,政治挤压、经济制裁、军事打击、颠覆政权、新媒体干预等也都是美国干涉中东国家的重要手段。美国对敌对国家综合运用各种遏制手段在美国对伊朗政策上得到了集中体现。

在克林顿执政时期,美国对伊朗和伊拉克采取了“双重遏制”政策,以确保美国在中东地区的主导权。1995年,克林顿政府禁止所有美国公司投资伊朗石油产业,随后推动制定了《伊朗交易监管法》,全面禁止美国与伊朗的一切贸易和投资活动。另外,1996年,美国通过了《伊朗制裁法案》,将制裁措施的适用对象扩大到美国公司以外的主体,禁止任何人向伊朗石油工业进行大规模投资。小布什执政后,美国视伊朗为“邪恶轴心”和恐怖主义的主要资助者,并极大地强化了对伊朗的制裁。到了奥巴马时期,美国针对伊朗核问题采取了“制裁+谈判”的双轨策略,即先通过严厉制裁对伊朗施压然后通过谈判签署《联合全面行动计划》,即伊核协议。

特朗普上台后多次指责伊核协议是“史上最糟糕的协议之一”,并在退出伊核协议后启动对伊朗的“极限施压”(maximum pressure)政策。2025年特朗普第二次执政后,不仅进一步强化了对伊朗“极限施压”的制裁手段,而且多次发出对伊朗进行军事打击的战争威胁信号,并于2025年6月和以色列一起发动对伊朗的战争,轰炸伊朗的核设施。

安全理念:挑拨文明和宗教等认同矛盾、塑造地区冲突

从安全理念的角度看,美国长期从认同矛盾和冲突的角度看待中东问题,并在西方文明与伊斯兰文明之间、中东不同民族和宗教(教派)之间制造冲突,进而为美国介入、干预和改造中东创造条件。

在文明问题上,美国不断从“文明例外论”“文明冲突论”和“伊斯兰威胁论”的角度看待伊斯兰文明和伊斯兰社会的发展,进而从文明冲突的视角制定美国的中东政策。美国的保守主义思想认为,伊斯兰文明难以容纳民主化、世俗化等现代性因素,并与西方文明天然处于对抗状态。他们甚至主张美国入侵伊拉克并对其进行民主化改造,这无疑为小布什政府的“大中东民主计划”奠定了理论基础。亨廷顿的“文明冲突论”也将伊斯兰文明视为西方的挑战者,强调“伊斯兰国家的整个趋势是反西方的”,这是“造成伊斯兰与西方冲突的根本因素”。

“伊斯兰威胁论”则更为形形色色,主要强调伊斯兰世界特别是伊斯兰主义对西方全球战略利益、西方国家安全以及亲西方的伊斯兰国家政权构成了严重威胁。美国对伊斯兰文明的偏见和傲慢,作为保守主义政治思潮和意识形态的重要内容,对美国的中东政策产生了严重的消极影响。美国小布什政府在中东发动的反恐战争和“大中东民主计划”,以及特朗普政府发布“禁穆令”、限制穆斯林移民美国,这些都充满了对伊斯兰文明的偏见和敌意,也加剧了美西方与伊斯兰世界的对抗。

而在教派问题上,美国长期从教派矛盾的角度来看待沙特与伊朗的对抗,并对教派矛盾加以利用,把亲美和反美两大阵营的矛盾转换为逊尼派与什叶派的矛盾,进而策动逊尼派国家组建对抗伊朗的联盟,极大地加剧了地区紧张局势。

总之,美国的目的是在中东建立美国主导的自利性、垄断性、排他性和强制性的单边安全秩序。

从现实和未来的角度看,美国的中东单边安全秩序已陷入深刻的矛盾困境并走向衰落,其核心根源是中东形势剧烈变动与美国战略投入减少之间的巨大张力。单边安全秩序的衰落既是美国战略收缩与维系中东事务主导权之间的矛盾困境,也是美国在中东权力衰退、权威式微和形象崩塌的必然产物。

[本文根据论文《从单边安全到共同安全:冷战后中东地区安全秩序的进化》(《外交评论》2025年第4期)的部分内容改写。]

来源:澎湃新闻

(本文观点仅为作者或被访者个人观点,不代表本研究机构立场)