2022年中东形势学术论坛暨《阿拉伯世界研究》期刊年会10月29日以线上方式举行。上海外国语大学副校长查明建教授出席论坛开幕式并致辞。开幕式由上海外国语大学中东研究所所长、《阿拉伯世界研究》主编丁俊教授主持。本次论坛由上海外国语大学中东研究所主办,主题为“学习贯彻二十大精神 推进构建中国自主的中东研究知识体系”。论坛以主会场和分论坛相结合的形式举行。三场分论坛的议题分别为“中国与中东国家的外交与合作”、“中东国家局势变化与分析”和“历史文明与构建中国中东研究知识体系”。与会专家结合学习党的二十大精神,围绕当前中东形势新变化与构建中国自主中东研究知识体系进行了深入研讨。来自外交部、中国社会科学院、北京外国语大学、上海外国语大学、上海社会科学院、上海国际问题研究院、复旦大学、中山大学、西北大学、陕西师范大学、郑州大学、山西师范大学、内蒙古民族大学、浙江外国语学院、西南大学、安徽大学、宁夏大学等科研院所和高校研究单位的专家学者、硕博研究生等共计240人参加了论坛。

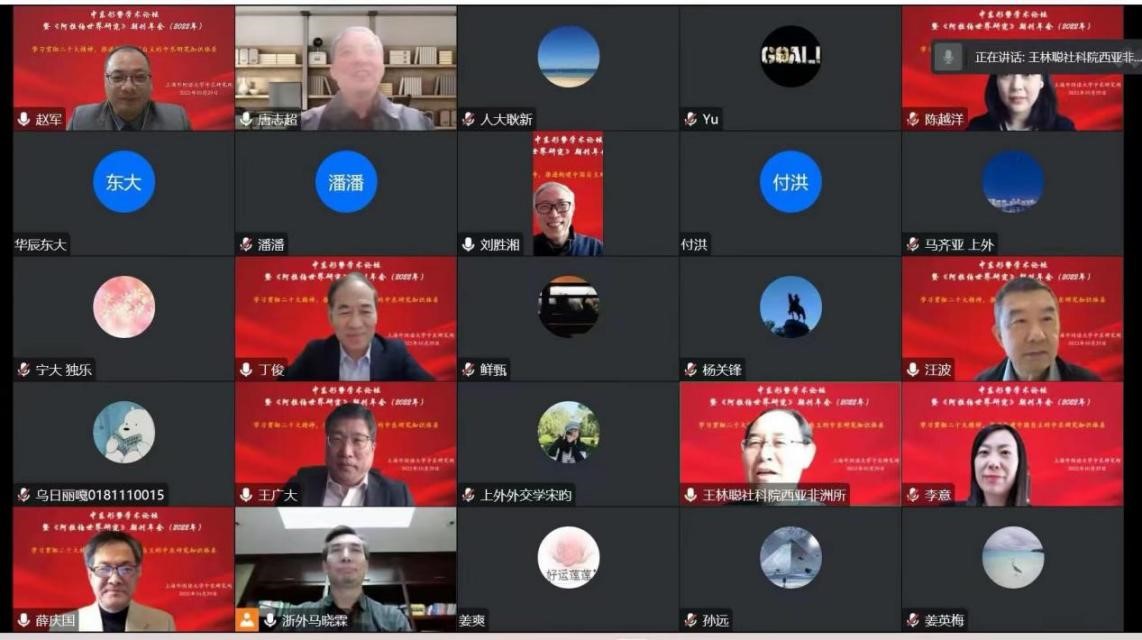

(论坛海报) (论坛部分专家合影)

查副校长在开幕致辞中指出,2022年是很不寻常的一年,世界百年未有之大变局加速演进,我国实现中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。百年大变局下的世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,人类社会面临前所未有的挑战。包括“中东之问”在内的“时代之问”与“世界之问”,迫切需要学术界进一步深入思考,深化研究。党的二十大精神为学术界奋进新征程、建功新时代提供了坚强政治保证和强大思想指引。上海外国语大学正在以各种形式深入学习、贯彻中共二十大精神。中东研究所主办的本次论坛就是其中之一。

(上外副校长査明建教授发表致辞)

前中国中东问题特使、前中国驻沙特阿拉伯、埃及大使兼驻阿拉伯国家联盟全权代表吴思科,上海外国语大学中东研究所教授、中阿改革发展研究中心专家委员会主任、《阿拉伯世界研究》顾问朱威烈分别作了主旨发言。吴思科特使在题为《用新视野审视世界大变局下的中东》的主旨发言中回顾了中国和中东国家交往的历史,他指出,中东作为中国大周边的战略依托,其重要性愈加凸显,中国在中东地区做好工作的条件不断增加,中国式现代化的成功实践为中东国家实现自身发展目标具有重要借鉴意义。朱威烈教授在题为《关于新时代中国中东研究的学术思考》的主旨发言中回顾了中国中东研究的发展历程,他强调,区域国别学作为一级学科的重要性上升后,中东研究有望成为二级学科,相关领域研究要在知识供给、知识传授、学科建设和教学建设方面不断推进,当下一项迫切而重要的工作是要加强相关领域教材建设,拓宽受众视野,消减认知赤字,加强联合与协同,推动构建中国特色的中东学和阿拉伯学。

(吴思科特使作主旨发言) (朱威烈教授作主旨发言)

论坛主会场发言环节由上海外国语大学科研处处长王有勇教授主持,九位专家作了主旨发言。

(中东所所长丁俊教授主持开幕式) (科研处处长王有勇教授主持主会场发言)

中国中东学会副会长兼秘书长、中国社会科学院西亚非洲研究所副所长王林聪研究员在题为《关于构建中国中东研究自主知识体系的思考》的发言中强调,构建中国中东研究自主知识体系具有突出的必要性、重要性和迫切性,习近平总书记关于构建中国自主知识体系的重要论述为中国哲学社会科学的发展路径指明了方向。中东研究需要立足中国特色学科体系与范式,在认识论和方法论上以马克思主义为指导。

北京第二外国语学院原校长、浙江外国语学院周烈教授在题为《走中国特色的中东研究之路》的发言中表示,区域国别研究和人才培养已经上升到国家战略的高度,我国中东研究已经为人才培养和外交事业做出了重要贡献,在未来,还需加强系统性、前瞻性和储备性的研究,创新性地运用比较研究方法,平衡好基础研究和应用研究的关系。

上海社会科学院国际问题研究所所长王健研究员在题为《中美在中东战略博弈前景及其中国中东政策》的发言中认为,美国正在从中东消极战略收缩转向积极战略收缩。美国力图在政治、经济、外交和软实力领域全面寻求将中东国家纳入其对华遏制战略。中国中东政策应同中东国家积极联系,推动经济、科技等各领域的合作。

上海社会科学院潘光研究员在题为《为什么这么多中东国家希望加入上海合作组织》的发言中谈到,促成越来越多的中东国家希望加入上合组织的原因在于其一,上合组织在俄乌冲突中发挥了“稳定”“平衡”和“劝和”作用;其二,中国的和平发展特别是“一带一路”倡议受到越来越多国家的积极响应并取得日益明显的成效;其三,中东国家反感美国不断施加的强制要求,更愿意靠拢上合组织,走近中国、俄罗斯和中亚国家。

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先研究员在题为《中东国家与大国关系新变化》的发言中指出,大国博弈在中东地区趋于上升,中东国家在大国博弈中的地位也不断上升,回旋余地也在变大。俄乌冲突改变了美国战略,俄罗斯更多地“向东”“向南”转向。中国在中东的外交可以更多地体现出自信心和积极性。

郑州大学副校长张倩红教授在题为《以色列与印度关系的新动向》的发言中回顾了以印关系的发展历程,认为以印军事关系更加密切,科技与创新合作成为两国新焦点,需要高度重视以印关系背后的美国因素。

上海外国语大学中东研究所刘中民教授在题为《当前中东地区国际关系的缓和及其隐忧》的发言中强调,目前地区大国围绕中东热点问题的博弈处于相对冷却和总体僵持的状态,但本质上的矛盾分歧几乎没有变化。巴勒斯坦问题的边缘化已经成为不争的事实,伊朗问题正取代巴勒斯坦问题成为中东的核心问题。

上海社会科学院国际问题研究所副所长余建华研究员在题为《中东地区国际形势发展的若干认知》的发言中认为,中东地区正处于国际政治和国际关系动荡的转型重构期,其发展态势与特征可以概括为:与时俱进、利好明显、顽疾难消、隐忧潜伏。

上海国际问题研究院李伟建研究员在题为《对新形势下加强中阿战略合作的几点思考》的发言中认为,新形势是大国博弈从过去侧重于政治意识形态领域向科技、发展能力等方面转移,甚至以后者为主;新形势还体现在中东出现一批具有国际视野的新生代领导人,以改革和投资促进产业转型升级。未来十年是中美竞争的关键时期,中国要有所作为,促成大国间的良性竞争。同样,中国也要以发展的眼光去看待中东的未来。

(论坛主题发言的各位专家)

分论坛一由十位专家围绕“中国与中东国家的外交与合作”专题开展研讨,上海外国语大学中东研究所赵军副教授担任分论坛主持,中阿改革发展研究中心陈越洋副教授担任评议人。

浙江外国语学院环地中海研究院院长马晓霖教授在题为《中东形势变化与中国外交应对》的发言中指出,中东地区大势总体向好,中东国家的战略自主性不断增强,战略重心不断东移,但局部依然失稳。中国应当抓住战略机遇,在中东进行切实的谋划布局。上海外国语大学中东研究所所长丁俊教授在题为《百年变局下的“中东之治”:路径与挑战》的发言中强调,要全方位解答“中东之问”,探究“中东之治”的路径。他认为,推进政治变革、增强战略自主,推进经济社会的转型发展,推进文明重构和价值重建,是“中东之治”的三条必由之路;同时,“中东之治”也面临诸多内外挑战,复杂的地缘政治矛盾和族群纷争是其重要的内部挑战,域外大国特别是美国的强权干涉则是“中东之治”最大的外部挑战。上海外国语大学中东研究所刘胜湘教授在题为《中美战略竞争下的中国中东外交》的发言中表示,中美战略竞争本质上是利益之争,尽管目前形式严峻但不会太激烈。中国中东外交可能的趋势是推进中阿命运共同体的大国外交、寻求和美国在地区主要问题上的竞争性协调以及进行出于平衡的外交活动。中国社会科学院西亚非洲研究所中东政治研究室主任唐志超研究员在题为《借力中阿峰会,推动中阿战略合作再上新台阶》的发言中指出,与美国中东战略的竞争底色不同,中阿峰会是以合作为基调的。上海外国语大学中东研究所汪波教授在题为《中国参与中东热点问题的大国协调历程》在发言中列举了中国为解决巴以问题、叙利亚问题和利比亚问题等中东热点问题所发挥的建设性作用,认为积极开展劝和促谈的外交行动标志着中国中东外交日益成熟。北京外国语大学阿拉伯学院薛庆国教授在题为《中国在阿拉伯世界的形象建设及其挑战——从一部阿尔及利亚小说谈起》的发言中提出,扎维独创性地将中国人当作小说《女王》的主角,不仅借他者之镜,映衬自我,而且客观地反映出中阿两国国家间关系良好与民众间认知缺乏的脱节。上海外国语大学中东研究所钮松研究员在题为《以“一带一路”通向命运与共的中国与中东国家合作现状及前景》的发言中表示,“一带一路”最重要的目标是构建命运共同体,如数字丝绸之路有助于中国和中东国家建设网络空间命运共同体,发展中阿航天合作有助于构建天际命运共同体,健康丝绸之路的概念伴随着新冠病毒大流行不断发展推动构建中阿卫生健康共同体等。中阿改革发展研究中心秘书长王广大教授在题为《中阿峰会引领共建新时代中阿命运共同体》的发言中认为,中阿峰会的召开是双方关系命运与共的必然,也是中阿应对时代变化的重大举措和民心所向,还将为中阿战略合作提供更大空间。中阿改革发展研究中心陈越洋副教授在题为《新时期中阿战略伙伴关系下的阿拉伯青年对华认知》的发言中提到,阿拉伯国家青年人口比例普遍较高,阿拉伯青年整体对华认知良好,但主要是感性体验。上海外国语大学中东研究所副研究员、《阿拉伯世界研究》副主编兼编辑部主任李意在题为《<阿拉伯世界研究>2023年选题策划及约稿方向》的发言中指出,《阿拉伯世界研究》的选题与约稿兼顾地区热点和学理性,注重推动多学科交叉融合。2023年约稿将继续深挖中阿合作的各个领域,也将会继续与各位编委通力合作策划好的选题、组织好的稿件。

(分论坛一部分专家合影)

分论坛二由十位专家聚焦“中东国家局势变化与分析”议题开展研讨,上海外国语大学中东研究所学术委员会主任丁隆教授担任主持人,上海外国语大学中东研究所文少彪助理研究员担任评议人。

丁隆教授在题为《俄乌冲突下的埃及经济转型与发展》的发言中指出,埃及经济陷入危机的根源在于长期贸易逆差、去工业化、农业薄弱和人口过快增长带来的负担。复旦大学中东研究中心主任孙德刚研究员在题为《中东国家应对俄乌冲突的政策选择》的发言中认为,美俄在中东伙伴应对俄乌冲突的政策选项可以分为积极追随、消极追随、积极制衡、消极制衡、中立等五种情况。上海外国语大学中东研究所研究员、《阿拉伯世界研究》副主编章远在题为《中东国家新空间战略的安全观照》的发言中指出,中东国家未来的空间战略不仅是维护本国国家主权的单一行为,还是与关键国家安全政策绑定的战略化行为。安徽大学西亚北非研究中心主任王泽壮教授在题为《伊朗对“非洲之角”国家外交中的宗教因素》的发言中指出,伊朗对“非洲之角”国家外交的宗教因素不是纯粹的宗教外交活动,而是以“经济援助”“军事援助”“资助宗教界交流和学术活动”等名义隐蔽地展开的。宗教外交使伊朗在国际舞台上受孤立的情况得到一定的改善。西北大学叙利亚研究中心主任王新刚教授在题为《叙利亚难民在阿拉伯邻国的分布与生存现状》的发言中强调,叙利亚难民问题的根本解决还需要国际社会和相关收容国进一步共协共商、共同努力。上海外国语大学中东研究所范鸿达教授在题为《伊朗2022民众抗议观察》的发言中认为,此轮伊朗民众抗议不会对现政权产生致命性的冲击,伊朗现阶段发生巨大政治社会变革的可能性不大。上海外国语大学中东研究所韩建伟副教授在题为《对当前伊朗政治形势、前景及影响的分析》的发言中指出,伊朗近期的社会动荡是其社会多元化、世俗化和自由化不断发展的结果。从长期来看,推进政治、经济、社会和文化改革才是根本之道,但是面临着诸多挑战。上海外国语大学东方语学院副院长陆怡玮副教授在题为《海湾阿拉伯国家文化软实力的提升和文化中心的迁移——以文学奖项为例》的发言中介绍了四个阿拉伯文学次区域,并提出“文学阿拉伯共和国”的概念,认为海湾国家正在以文学奖项大大提升本次区域在文学阿拉伯共和国中的地位。上海外国语大学中东研究所所长助理潜旭明副研究员在题为《2022年伊拉克形势变化的回顾与分析》的发言中评议了伊拉克总统选举的相关情况,指出萨德尔的“三方联盟”在组阁期间打破多条政坛“潜规则”,导致其他什叶派势力团结在前总理马利基周围。上海外国语大学中东研究所助理研究员文少彪博士在题为《从合作到敌对:美国与萨达姆政权的赞助——代理困境(1979-1992)》的发言中认为,美国与萨达姆政权之间基于互利原则达成了一种动态的赞助—代理双向博弈关系,它不仅引发中东地区地缘政治和安全环境的深刻变化,而且加速地区国际关系重组。

(分论坛二部分专家合影)

分论坛三由十位专家围绕 “历史文明与构建中国中东研究知识体系”专题开展研讨,上海外国语大学中东研究所副所长余泳副研究员担任主持人,上海外国语大学中东研究所舒梦助理研究员担任评议人。

上海外国语大学科研处处长王有勇教授在题为《翻译在构建中国对阿话语体系中的作用》的发言中表示,构建话语体系中的一项重要环节是翻译,是对外传播的最后一公里,好的翻译让中国话语、中国故事、中国声音能够走进去、听进去。陕西师范大学历史文化学院院长李秉忠教授在题为《土耳其世界观与角色观的百年变迁》的发言中回顾了土耳其的世界观和角色关的百年变迁,认为土耳其对自身的角色的认知也反映了世界的变迁。中国社会科学院世界历史研究所毕健康研究员在题为《英国撤军叙事与埃及“三次革命”》的发言中回顾了英国撤军叙事和埃及的三次革命,解析了为什么英国撤军是谎言的问题。西南大学历史文化学院伊朗研究中心冀开运教授在题为《伊朗突厥化历程及其现实影响》的发言中认为,伊朗作为统一的多民族国家,其形成过程是多民族相互交融的结果。山西师范大学历史与旅游文化学院车效梅教授在题为《亚非欧一体化与丝路城市史体系建构》的发言中介绍了关注不同的文明、国家、民族、包括游牧民族对丝绸之路的开拓,突破了对丝绸之路的欧洲中心论解释路径,形成了我们自己对丝绸之路的解释范式。中山大学中东研究中心陈杰教授在题为《当前中国中东研究中的不平衡不充分问题》的发言中认为,中国的中东研究虽然已经取得了不错的成绩,但是存在政治研究不平衡、研究对象不平衡、研究类型不平衡等研究不充分问题。西北大学中东研究所所长韩志斌教授在题为《20世纪中东史学的流变与特点》的发言中,对伊斯兰复兴主义史学、阿拉伯及其他民族主义史学、女性主义史学和移民史学等方面进行了介绍与分析。宁夏大学阿拉伯学院(中国阿拉伯国家研究院)副院长金忠杰教授在题为《新时代中国自主中东研究知识体系的丰富》的发言中认为,中国自主中东研究知识体系的丰富应建构在三个“紧密结合”的基础上。内蒙古民族大学法学与历史学院王泰教授在题为《构建中国自主的埃及史学术体系几个问题的思考》的发言从埃及史研究的角度,指出了应该处理好破与立、道与术、体和用三者之间的关系。上海外国语大学中东研究所舒梦助理研究员在题为《“一带一路”走出去过程中的性别视角》的发言中认为,“一带一路”在走出去过程中要重视性别视角,应对中东等供应链上下游的价值观敏感地区予以更多关注。

(分论坛三部分专家合影)

论坛闭幕式由上海外国语大学中东研究所副研究员、《阿拉伯世界研究》副主编兼编辑部主任李意主持,中阿改革发展研究中心陈越洋副教授、上海外国语大学中东研究所文少彪助理研究员和上海外国语大学中东研究所舒梦助理研究员先后作了分论坛评议交流,宁夏大学阿拉伯学院副院长金忠杰教授与上海外国语大学中东研究所研究员、《阿拉伯世界研究》章远副主编先后作了学术总结。金忠杰教授表示,论坛主题鲜明地突出了二十大精神,体现出中国中东学界的强烈的责任感和使命感,政治站位高,发言水准高,学术含量高,是一次高质量、高水平的学术论坛。章远研究员感谢各位专家和编委在本次会议上的精彩发言,也感谢各位专家多年来对上外中东所举办的学术活动、学科建设和期刊建设的大力支持。

(李意副主编主持闭幕式) (金忠杰教授作学术总结) (章远研究员作学术总结)

本次论坛深入学习宣传和贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神,牢牢把握新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论。论坛将“构建中国自主的中东研究知识体系”作为核心议题,坚持与时俱进,守正创新,着眼于在新时代中国特色哲学社会科学“三大体系”建设的学理框架和时代语境下,继续向前推进中国的中东研究和《阿拉伯世界研究》期刊建设。

■相关报道

新华社阿文网:2022年中东局势学术论坛在线举行(译)

环球网:2022年中东形势学术论坛暨《阿拉伯世界研究》期刊年会举行

文汇:中东形势学术论坛在上海外国语大学举行,学界着眼推进构建中国自主的中东研究知识体系

中国社会科学网:中东形势学术论坛暨《阿拉伯世界研究》期刊年会(2022年)在沪举行