伊拉克后选举时代什叶派政治中部落的作用凸显

原文信息

【标题】The Growing Tribal Role in Iraq’s Post-election Shia Politics

【作者】Tamer Badawi

【日期】May 17, 2022

【机构】The Carnegie Endowment for International Peace

【链接】查看原文

编译信息

【译者】潜旭明(上海外国语大学中东研究所)

【期数】第188期

【日期】2022年6月2日

亲伊朗的伊拉克准军事组织与主流的萨德尔派之间的冲突有可能加剧伊拉克南部地区的部落冲突。

什叶派占多数的伊拉克中部和南部的部落在国家政治、地方政治和安全部门中发挥着重要作用。根据国际移民组织最近在南部人口稠密的部落省巴士拉进行的一项调查,65%的受访者认为武装部落冲突是该省中心地区最大的社会问题。与此同时,分别有43%和49%的当地和流离失所的公民表示信任部落作为他们的安全庇护所,相比之下,只有25%和10%的人表示信任法院。此外,62%来自南部其他省份的居民和国内流离失所受访者对部落领袖表现出“积极信任”——这一水平超过了所有其他当局。事实上,这些部落日益增强的政治能力和武装能力正在提升他们在伊拉克政治安全格局中的重要性。

面对穆克塔达·萨德尔上台的威胁,亲伊朗的伊拉克什叶派准军事组织及其相关政党一直在政治上动员伊拉克中部和南部的部落反对萨德尔及其与伊朗保持距离的军事化运动。萨德尔的政党在2021年10月的选举中赢得了多数席位。但在2018年议会中,以法塔赫集团为代表,亲伊朗的准军事组织一直与萨德尔存在争执。他们甚至声称选举被“操纵”。占据议会多数席位的萨德尔一方现准备在下届伊拉克政府中边缘化这些亲伊朗的组织,从而可能削弱它们在安全机构和官僚机构中的影响力。

什叶派准军事组织在人民动员部队(PMF)中有很强的基础。他们发起了一场抗议初步选举结果的运动,动员他们的选民破坏重要的道路并包围巴格达的“绿区”——许多政府设施的所在地。抗议者挥舞着部落旗帜支持什叶派准军事组织;部落长老也发表讲话,支持抗议选举结果的各方。作为亲伊朗的主要准军事组织代表之一,伊拉克抵抗运动协调委员会(IRCC)于10月18日发表了选举后的第三次声明,阐明了抗议者的部落身份,并要求他们停止干扰秩序并恢复街头秩序。在某种程度上,该声明含蓄地强调了部落系统是该团体街头动员的核心要素,以及南部地区对选举结果非常不满。

2022年1月至2月间,萨德尔派与另一个与亲伊朗的主要民兵组织“正义联盟”(AAH)之间的矛盾升级。当时米桑省发生了五起针对这两个组织的地方领导人的暗杀行动。自2006年AAH从萨德尔派的马赫迪军中分裂出来以来,米桑省这一部落密集的地区一直是这两个团体的据点。这些暗杀有可能将部落卷入准军事内斗中,从而引发血腥的部落暴力。例如,今年2月,一些与亲伊朗团体有关联的伊拉克社交媒体影响者公开呼吁南部部落打击萨德尔派,并暗示部落应该为据称在米桑被萨德尔派暗杀的成员报仇。2月11日,萨德尔派和AAH在米桑举行高层会议,设法缓和紧张局势,并将罪犯移交给当局。

米桑的萨德尔‒AAH矛盾升级后不久,南部部落Albu Mohammad的一个部族成为2月15日声明的签署者之一。该声明对一名伊拉克电视主播发出威胁,因为该主播对阿布·法达克·穆罕默达维——PMF的参谋长——发出质疑,而阿布·法达克·穆罕默达维正好是该部落的人。声明的其他签署者是一群自卫团体,他们充当与亲伊朗团体的代理人,以恐吓政治对手。大约在声明发布的同时,什叶派协调框架组织(the Shia Coordination Framework)——目前代表与萨德尔派抗衡、与伊朗结盟的伊拉克政治和准军事力量——表示它收到了“伊拉克尊贵部落首领的一份声明,呼吁所有政治力量提供解决方案来打破目前的僵局。”

萨德尔、他的盟友和与亲伊朗的准军事组织之间持续存在的分裂也有可能在伊拉克西部的安巴尔省引发内部部落冲突。卡塔伊布真主党旅(KH)是一个激进组织,在指挥伊拉克其他亲伊朗的团体方面发挥着主导作用。它一直在领导一场恐吓议会议长穆罕默德·哈布希的运动。哈布希是萨德尔的盟友,也是安巴尔的铁腕人物,他一直在散播他对准军事组织的敌对言论。例如,KH今年2月在该省出动部队,向哈布希发出警告的同时动员当地盟友。KH一直在支持萨塔姆·阿布·里沙,以对抗哈布希:萨塔姆是已故的阿卜杜勒·萨塔尔·阿布·里沙的儿子,他是美国支持的与“基地”组织作战的觉醒委员会(Awakening Councils)的著名领导人。3月下旬,哈布希试图拘留萨塔姆,并会见了另一位觉醒领袖和萨塔姆的叔叔艾哈迈德·阿布·里沙,向KH释放挑衅信息。

在伊拉克西部和北部打击“伊斯兰国”之前和期间,亲伊朗的组织长期以来一直在巩固与巴士拉、提卡、米桑等省的南部部落和部族的关系,包括逊尼派占多数的省份。这些关系的巩固主要是为了加强准军事组织的地方控制并维持他们在战场上的后勤和人员供应。事实上,每个这类组织都设置一个负责部落事务的机构,作为与当地部落的对外联络工具。准军事指挥官本身的部落隶属关系也为这种联络提供了便利。比较突出的例子包括属于al-Khazal部落联盟的AAH领导人和属于al-Ka’ab联盟的真主党贵族运动(HAN)领导人。这些共同的隶属关系也可以用于合并联盟,例如PMF主席法利赫·法耶兹和PMF中最大的力量巴德尔组织的秘书长哈迪·阿米里,二人同属于Albu Amer部落。

通过拒绝平叛力量进入部落控制地区和庇护武装分子,部落系统可以破坏当局抓捕准军事组织成员的行动。例如,KH通过一个名为“1920年第二次革命联盟(The Alliance of the Second 1920 Revolution)”的平台将其与部落的联系制度化。这个联盟将亲准军事集团的部落长老和人物组织起来。他们经常发表声明来支持这些准军事团体和伊朗领导的地区轴心。事实上,部落系统和准军事支持的政党之间的这种关系之所以演变,一是共同抵抗萨达姆政权的历史,二是选举期间的交易关系在2003年之后使双方都受益。

尽管部落可以在保护准军事组织方面发挥作用,但两个主要准军事组织之间的对峙局面很可能迫使部落置身事外,尤其是如果属于这些部落的大量战斗人员在对峙冲突中死亡。部落如果积极参与准军事团体之间的冲突,可能会进一步加剧伊拉克南部及其中心的部落间冲突和社会分裂。部落暴力的增加可能会增加相互竞争的准军事指挥官之间发生摩擦的概率。这些对峙的准军事组织就可以利用部落冲突为借口,否认自己的责任,并将冲突归因于内部的部落冲突。

部落也是伊拉克安全架构中的重要参与者。伊拉克中部和南部的部族和部落经常接触到轻中型武器,尤其是在该国与“伊斯兰国”发生战斗之后。这些部落有时与安全部队发生武装冲突,原因包括报复性杀戮、争夺土地和水资源、争夺资源丰富地区石油产业的就业机会、非法贸易以及对伊朗过境点的实际控制等。由于中央政府无能为力,地方安全部门与部落勾结或被他们拉拢,这样的冲突就会猖獗。

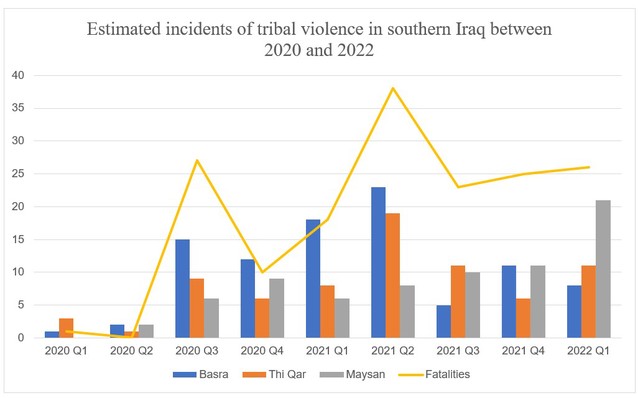

根据武装冲突地点和事件数据项目(ACLED)收集的数据,与2019年相比,2020年伊拉克的部落暴力事件增加了一倍以上;而与2020年相比,2021年此类事件的数量激增了70%。2020年,巴士拉、提卡和米桑三个南部省份发生的此类事件约占伊拉克部落暴力事件总数的46%,而一年后,这三个省的份额攀升至55%。三个省的部落冲突死亡人数约占伊拉克与部落冲突有关的死亡总数的30%。与前一年相比,2021年三个省的死亡人数增加了一倍。

在2021年第四季度与前三个季度相比,各省的部落暴力事件数量总体下降。但米桑除外,其部落暴力事件一直在稳步上升。在2021年的最后两个季度,米桑的部落暴力事件数量甚至超过了巴士拉。这一趋势在2022年第一季度持续走强,这期间米桑的部落暴力事件多到使巴士拉都黯然失色;而去年同期,巴士拉部落暴力事件还远多于米桑。

伊拉克南部省份部落暴力事件估算:2020-2022

巴士拉省 济加尔省 米桑省 死亡人数

数据来源:武装冲突地点和事件数据项目(ACLED)

2022年米桑部落暴力事件的持续上升很可能与萨德尔派与AAH之间螺旋发酵的冲突有关。去年的选举暂时缓解了当年最后两个季度南部地区的部落暴力——也许是由于加强了安全措施——但米桑除外。然而,与选举相关的部落动员可能会赋予某些部落对抗其他部落的权力,从而加剧该国的部落暴力——这一现象也受到服务供应不佳、气候变化以及石油投资助长地方腐败和部落间竞争的推动。另一方面,如果当前政府再次获得连任,它可能会尝试加强在南部地区的安全行动并笼络部分部落,以此挑战那些准军事组织。

(本简报仅提供参考译文,以作交流之用,文中陈述和观点不代表编译者和编译机构的立场。如需引用,请注明原文出处。)